Listen to this story

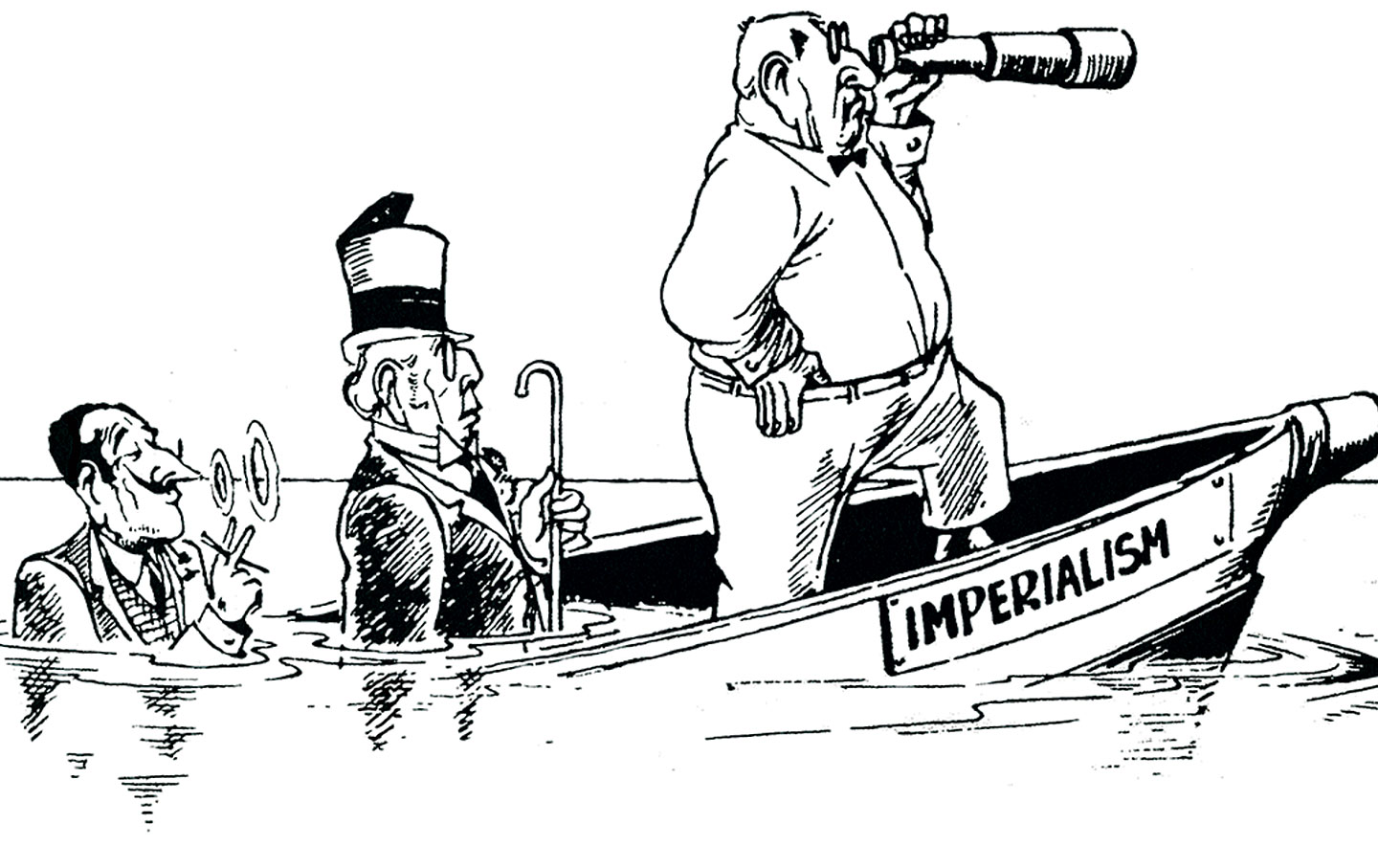

पटचित्र: The Nation

अनुवाद: अक्षत जैन और अंशुल राय

स्तोत्र: The Nation

प्रकाशन तिथी: 1965

अमरीका की क्रांतिकारी युद्ध में उत्कंठा तब जागी जब उसे चीन, कोरिया, क्यूबा और लाओस में हार और वियतनाम में लंबे समय तक फंसे रहने के बाद आत्मरक्षा की जरूरत आन पड़ी। स्वाभाविक रूप से अमरीकी अफसरों ने न तो इस तरह की जंग के कारण समझे और न ही इसकी विशेषताएं। बजाय इसके वे उन मिथकों और तरीकों की ओर आकर्षित हुए जिनसे वे अपनी रक्षा गुरिल्ला योद्धाओं से कर सकें। यही वजह है कि अमरीकियों ने भी वही मानसिक और राजनीतिक गलतियां की जो उनसे पहले फ़्रांस और राष्ट्रवादी चीन जैसे औपनिवेशिक और सामंती राज्य कर चुके थे। उनकी नकारात्मक सोच का एक पहलू यह है कि फोर्ट ब्रैग की कोर्स की किताबों जैसी सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में यह तो माना गया कि यह ‘युद्ध करने का नया एवं दबंग तरीका है’ लेकिन इसको ‘क्रांतिकारी युद्ध’ नहीं कहा गया। इसके लिए जो पुरानी परिभाषा इस्तेमाल की गई, वह यह नहीं दर्शाती की क्रांतिकारी युद्धों और अन्य तरीकों के गुरिल्ला संघर्ष में महत्वपूर्ण फर्क होता है।

अमरीका के उप-राष्ट्रपति हर्बर्ट हम्फ़्री (1965-69) ने गुरिल्ला युद्ध पर राष्ट्रीय चिंता ज़ाहिर करते हुए हाल ही में कहा था कि ‘आक्रमण का यह नया एवं दबंग तरीका, जिसकी तुलना बारूद की खोज से की जा सकती है, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती है।’ इसको कम्युनिस्ट के शस्त्रागार में नवीनतम हथियार की तरह देखा जा रहा है, जिसका परीक्षण क्षेत्र वियतनाम बना हुआ है (एरिक हॉब्सबॉम का 19 जुलाई 1965 को द नेशन में छपा लेख ‘गोलिअथ एण्ड द गुरिल्ला’ (Goliath and the Gorilla) देखें)। न्यू यॉर्क टाइम्स में जेम्स रेस्टोन लिखते हैं, ‘अगर गुरिल्ला तकनीक वियतनाम में सफल रही तो वाशिंगटन में सब यही मानेंगे कि इसका इस्तेमाल कोरिया से लेकर ईरान तक सभी कम्युनिस्ट सीमाओं पर किया जाएगा।’ यह नजरिया दो मान्यताओं और कम से कम एक गलतफहमी पर आधारित है। यह माना गया कि वियतनाम ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर बाकी सभी अल्पविकसित देशों के समान है और दूसरे देशों के प्रति अमरीकी नीति वही होगी जो उसकी वियतनाम के प्रति रही है। गलतफहमी का विषय है—क्रांतिकारी युद्ध का स्वरूप।

अमरीकी सरकार की क्रांतिकारी युद्ध को समझने की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: (1) मौलिक तौर पर यह तकनीकी मसला है; गुरिल्ला के लिए षड्यंत्र रचने और संघर्ष करने का मसला तो दूसरी तरफ शासक के लिए इन्टेलिजन्स इकट्ठा करके विद्रोह दबाने का। चूंकि वे प्रमुख षड्यंत्रकारी समूह हैं, इसलिए यह माना जाता है कि कम्युनिस्ट ही इस क्रांति को गति देने वाले और इसके मुख्य लाभार्थी हैं। इसी मनोदृष्टि के चलते हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक में पनपते विद्रोह को डोमिनिकन कम्युनिस्ट षड्यंत्र बताकर शुरुआत में ही कुचल देने की कोशिश की गई। (राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 28 अप्रैल 1965 को डोमिनिकन रिपब्लिक पर सैन्य आक्रमण करने का आदेश जारी किया। इसकी वजह बताई गई कि जो स्थानीय विद्रोह लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए पदच्युत राष्ट्रपति हुआन बॉश को पुनः स्थापित करने के लिए हो रहा था, दरअसल, वह क्यूबा द्वारा रचित कम्युनिस्ट षड्यंत्र था।) इस सिद्धांत को युक्तिपूर्वक समझा जाए तो इसका यही मतलब निकलता है कि हर क्रांतिकारी संघर्ष विदेश से प्रेरित, संचालित और नियंत्रित होता है। (2) गुरिल्ला की सफलता का प्राथमिक श्रेय उस सक्रिय शरणस्थल को दिया जाता है जहां से वे संसाधनों की आपूर्ति कर सकें और अपने लड़ाकों की ट्रेनिंग करवा सकें। (3) यह माना जाता है कि गुरिल्ला आंदोलन को बहुत हद तक लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि, डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्तोव के शब्दों में, ‘उसका कार्य सिर्फ विनाश करना है, जबकि सरकार को निर्माण करना होता है और साथ में उस निर्माण का बचाव भी।’ (4) ऐसा माना जाता है कि गुरिल्लाओं को जानकारी एवं सुरक्षा प्रदान करने में आम जनता की अहम भूमिका होती है; इसके पीछे यह मान्यता है कि आम जनता को आतंक के बल पर गुरिल्लाओं की मदद करने के लिए विवश किया जाता है। (डीन रस्क ‘पढ़े लिखे लोगों के भोलेपन और स्पष्ट तथ्य को नकारने की प्रवृत्ति’ की आलोचना करते हुए दावा करते हैं कि वियतकॉन्ग ‘बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है . . . वह पूरी तरह से आतंक पर निर्भर है।’) इस कारण गुरिल्ला के समर्थन और सामूहिक लामबंदी के अन्य आधारों पर गंभीरता से अनुसंधान करने को खास महत्व नहीं दिया जाता।

वियतनाम में वाशिंगटन की असफलता को देखकर यह कहा जा सकता है कि सरकार खुद इन मान्यताओं को सच मानकर अपनी नीति बनाती है। अतः इनको यह बताकर खारिज नहीं किया जा सकता कि यह महज़ जनता को शांत रखने के लिए जान-बूझकर बनाए गए मिथक हैं। गलत आधारों पर सही नीति नहीं बनाई जा सकती, और उक्त मान्यताएं ज़्यादा से ज़्यादा अर्धसत्य हैं—विश्वसनीय और बहकाने वाली। (ओलिवर वेंडेल होम्स ने एक बार टिप्पणी की थी कि आधा-सत्य आधी-ईंट की तरह होता है: उसे जितना चाहे दूर तक फेंका जा सकता है।) क्रांतिकारी युद्ध पर किए गए मेरे अध्ययन और अल्जीरिया के संघर्ष पर मेरा खुद का व्यक्तिगत अवलोकन कुछ और ही दर्शाता है, जिसका सारांश यह है: (1) क्रांतिकारी आम जनता के समर्थन को अपनी सफलता की अहम कड़ी मानते हैं; जनता के समर्थन को जीतना और बनाए रखना ही पूरे संघर्ष के दौरान उनका मुख्य उद्देश्य होता है। (2) गुरिल्ला युद्ध की ज़रूरतें, उसकी सफलताओं और नाकामियों का इतिहास ही यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक मुद्दे ऐसे संघर्ष में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। (3) गुरिल्ला की लोकप्रियता आम जनता के मौजूदा सरकार से नैतिक अलगाव पर निर्धारित है। क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य इस अलगाव को उजागर करना और इसे बढ़ाए रखना है, जब तक कि यह सम्पूर्ण और अपरिवर्तनीय न हो जाए। (4) क्रांतिकारी युद्ध की परिस्थितियां किसी षड्यंत्र की उपज नहीं होती, बल्कि वे तो शीघ्रगामी सामाजिक बदलाव के क्रम में निहित होती हैं। मगर वे अपनी आक्रामकता (क्रांतिकारी युद्ध) तब धारण करती हैं जब शासक आधुनिकीकरण की चुनौतियों का सामना करने में असफल हो जाते हैं। (5) क्रांतिकारी गुरिल्लाओं का संघर्ष दुश्मन से ‘बेहतर लड़ने’ पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि उससे ‘बेहतर प्रशासन’ चलाने पर होता है। यह केवल विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक उपक्रम भी है। (6) गुरिल्ला आतंक का इस्तेमाल बहुत ही सूझ-बूझ के साथ चुनिंदा जगहों पर करते हैं; आतंक उनके लोकप्रिय होने और जनता का उनके आंदोलन से जुड़ने का मुख्य कारण नहीं है। (7) गुरिल्ला के लिए विदेशी शरणस्थल सैन्य और राजनीतिक अहमियत रखने से ज़्यादा मानसिक और राजनयिक अहमियत रखता है। इन सब बिंदुओं पर अब आगे चर्चा की जाएगी।

गुरिल्ला युद्ध के आयोजक सैद्धांतिक तौर से ही नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी मानवीय कारक को प्राथमिकता देते हैं। अरब के टी. ई. लॉरेंस ने गुरिल्ला युद्ध के बारे में कहा था कि उसमें ‘चीजों के बीज-तत्व, जीवन के जैविक-तत्व और विचारों के मनोवैज्ञानिक-तत्व’ का समावेशन होता है। दूसरे शब्दों में, हालांकि लॉरेंस का उद्देश्य मौलिक तौर पर युद्ध-नीति से ही था, उसके लिए युद्धात्मक-नीति गुरिल्ला सेना को आयोजित करने और चलाने के मसले का एक तिहाई हिस्सा ही थी। जब टीटो को सरेम क्षेत्र के भूभाग की असाधारण प्रतिकूलता के बारे में बताया गया (‘यह इलाका हथेली के जैसा चपटा है... और उसमें न के बराबर जंगल हैं’) तो उसने कहा था, ‘यह इस बात का शानदार उदाहरण है कि गुरिल्ला युद्ध के संवर्धन में भौगोलिक कारक दूसरे कारकों के मुकाबले लगभग महत्वहीन हैं। मुख्य कारक हैं मेहनतकश राजनीतिक काम, जनमानस का रुझान और लड़ाकों का नेतृत्व। अगर इन सब कारकों की मौजूदगी है तो जनता आखिरी इंसान के गिरने तक लड़ेगी।’ माओ से-तुंग कहते हैं, ‘चूंकि गुरिल्ला युद्ध का सूत्रपात ही जनमानस से होता है और उन्हीं के समर्थन से वह चलायमान रहता है, अतः गुरिल्ला युद्ध का अस्तित्व और उसकी उन्नति बिना जनमानस की सहानुभूति और समर्थन के असंभाव्य है।’ लोक-समर्थन की महत्ता का यह सिद्धांत ही संघर्ष को हर पड़ाव पर नियंत्रित करता है।

इतिहास भी क्रांतिकारी युद्ध में मानवीय कारक की संप्रभुता को उजागर करता है। ‘हारे’ हुए युद्धों से परहेज करते हुए अमरीकी सैन्य विश्लेषक गुरिल्ला विरोधी ऑपरेशन्स की सफलताओं का हवाला देते हैं। मलाया में अंग्रेजों की जवाबी कार्रवाई को वे बेहद पसंद करते हैं। वियतनाम में पूरी निष्ठा से वे उसका प्रतिरूपण कर रहे हैं। (कभी-कभार कुछ ज़्यादा ही निष्ठा के साथ, जैसे कि अप्रैल 1962 में चलाया गया रणनीतिक हैमलेट्स कार्यक्रम।) मगर मलाया के साथ तुलना बिल्कुल गलत है, वहां गुरिल्लाओं की परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल थीं। उनको समर्थन करने वाले सिर्फ अल्पसंख्यक मात्रा में उपस्थित 423,000 चीन के अवैध निवासी थे, जिनकी बनावट मलय लोगों से एकदम अलग थी और जिन पर अधिकतर मलय भरोसा नहीं करते थे। साथ ही मलय किसानों की विपत्तियां इतनी विकट नहीं हुई थीं कि गुरिल्लाओं को अपने तारणहार के रूप में देख सकें। और तो और, अंग्रेज सरकार ने तुरंत ही उन विपत्तियों को दूर करने के लिए संज्ञान ले लिया जिन पर विद्रोह आधारित था। उसके बावजूद, तेरह साल और 260,000 फौजी एवं पुलिस कर्मी (80,000 अंग्रेज और 180,000 मलय) लगाए गए तब जाकर कहीं 8,000 गुरिल्लाओं (3:1 का अनुपात) पर नकेल कसी गई।

अमरीका और फिलीपींस की हुक्स के ऊपर संयुक्त जीत की कहानी को उसके लज्जाशील पहलुओं के कारण कम दोहराया जाता है। हुक का संघर्ष अचानक से ध्वस्त हो गया जब राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे (1953–57) ने किसानों को यकीन दिलाया कि वह उनकी परिस्थितियां सुधारने की इच्छा भी रखते हैं और काबीलीयत भी। हालांकि, किसानों से जो वादे किए गए, वे पूरे नहीं हुए। फिर मैग्सेसे के उप-राष्ट्रपति कार्लोस गार्सिया (1957–61) ने मैग्सेसे की मृत्यु के बाद जब सरकार बनाई तो गुरिल्ला वापस सक्रिय हो गए। अप्रैल, 1962 में दिओसदादो मकापगाल (1961–65) ने अपनी शर्मिंदगी को गटका और केन्द्रीय लुजों से गुरिल्लाओं का सफाया करने का आदेश जारी कर दिया। ताज़ातरीन रिपोर्टों के अनुसार, फिलीपींस में गुरिल्लाओं की तादाद वापस बढ़ रही है।

अल्जीरिया की क्रांति वियतनाम की परिस्थितियों के सबसे करीब है लेकिन अमरीका में उसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया गया है। सामरिक तौर पर वे बुरी तरह से रौंद दिए गए, लेकिन उनकी राजनीतिक जीत हुई जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति द गॉल ने उनको आज़ादी देने का निर्णय लिया। 1961 तक गुरिल्ला की संख्या 5,000 तक घट चुकी थी और वे फ्रांसीसी सेना से मन मुताबिक लड़ने की काबीलीयत भी गवां चुके थे। लेकिन फ़्रांस के सामने थी अल्जीरिया की उदास जनता, जिनके ऊपर उन्होंने जीत तो हासिल कर ली थी पर शासन नहीं कर पा रहे थे। एफ.एल.एन युद्ध के मैदान में हार तो गई, मगर वह फिर भी फ़्रांस से बेहतर प्रशासन चला रही थी और फ़्रांस को अवैध साबित कर रही थी।

अल्जीरिया के किसानों ने सात बेरहम सालों तक अपनी ज़िंदगियों, अपनी औरतों का सम्मान और अपनी छोटी सी संपत्ति को जोखिम में क्यों डाले रखा? केवल राष्ट्रवाद ही फ्रांसीसी शासन के प्रति हिंसक और दृढ़ नामंजूरी का कारण नहीं हो सकता। फिर इसको वैसे पूरी तरह से समझा भी नहीं जा सकता। इंडो-चीन को छोड़कर किसी अन्य कॉलोनी में आज़ादी के संघर्ष ने इतना हिंसक रूप धारण नहीं किया था। किसानों ने शुरुआत में ही क्यों नहीं हथियार उठा लिए, जब गुरिल्ला उनको शस्त्र धारण करने का आह्वान कर रहे थे? इसका जवाब हमें अल्जीरिया की क्रांति के एक ऐतिहासिक मुखिया से मिलता है, ‘वक्त सही नहीं था। क्रांति की घटनाएं तब चरम पर होती हैं जब विदेशी शासन पर अटूट गुस्सा फूटे, समस्याओं का जमावड़ा हो जाए और संस्थागत व्यवस्थाएं, जो लोगों को संभाले रखती हैं, पूरी तरह से चरमरा जाएं।’

पिछले कुछ सालों में कई किसान विद्रोह हुए, जिनकी वजह अकाल पड़ना या अधिक कर लगान रही है। लेकिन यह समय-समय पर अपने आप होने वाले उपद्रव, जो कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर किसानों की निराशा बयां करते हैं, गुरिल्ला क्रांति के लिए काफी नहीं हैं। ‘क्रांतिकारी युद्ध सिर्फ जनता के बीच असंतोष होने से नहीं लड़ा जा सकता। निराशा इस हद तक बिखरनी चाहिए कि अन्याय और अवमानना को खत्म करने के दृढ़ संकल्प के अलावा और कोई रास्ता ही न दिखाई दे। इसके लिए धैर्य के साथ लंबे समय तक कष्ट सहना होता है और साथ ही चुप्पी एवं मिलटन्सी के साथ अटूट षड्यंत्र भी रचना होता है।’

इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कौम तब ही कर सकती है जब वह नैतिक रूप से अपने शासकों से अलगाव महसूस करे। ‘क्रांतिकारी युद्ध की सफलता दुश्मन से लगातार और बढ़ते हुए नैतिक अलगाव पर आधारित है। जब अलगाव पूरी तरह से हो जाए, तब समझो कि जंग जीत ली है, क्योंकि तब कौम आखिरी इंसान के गिरने तक लड़ने के लिए तैयार होती है।’ बाद में अन्य अल्जीरियाई नेताओं ने बताया कि फ्रांसीसी सेना के साथ लड़ने में जितनी मेहनत लगी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उन्हें फ़्रांस द्वारा किए गए आजादी और सुधार के वादों से लड़ने में लगी। जैसे ही फ़्रांस ने अपनी सैनिक गतिविधिओं में तेजी से इजाफा किया, अल्जीरिया की जनता का उनसे अलगाव बढ़ते गया। क्रांतिकारी युद्ध में सेना का इस्तेमाल करने का मतलब है बड़ी तादाद में गैर-सैनिकों की हत्या। यह इसलिए, क्योंकि गुरिल्ला और अन्य किसानों में भेद कर पाना लगभग नामुमकिन है। इस सब के चलते एफ.एल.एन का आत्मविश्वास बढ़ता गया कि चाहे वे फ़्रांस की सेना के साथ लड़ाई हार जाएं, लेकिन क्रांतिकारी युद्ध तो जीतेंगे ही।

क्रांतिकारी युद्ध के लिए जरूरी उत्तरदायी परिस्थितियां किसी षड्यंत्र से अंकुरित नहीं होती, बल्कि क्रांतिकारी युद्ध की परिस्थितियां तीव्र सामाजिक बदलाव और उथल-पुथल के वेग से निर्मित होती हैं। युद्ध खुल कर तब शुरू होता है जब शासक आधुनिकीकरण की चुनौतियों का सामना करने में असफल रहते हैं। अतीत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों में बदलाव का दबाव जब बनता है, तब उसका टकराव उन लोगों से हमेशा ही होता है जो मौजूदा स्थिति का लाभ उठा रहे होते हैं। उन देशों और कालोनियों में जहां शासक संस्थागत तौर से सत्ता में हिस्सेदारी देने और मूल सुधार लाने के लिए तैयार होते हैं, वहां बदलाव थोड़ी बहुत हिंसा के साथ ही सही मगर व्यवस्थित और लोकतांत्रिक तरीके से होता है। मगर जब शासक वर्ग ऐसे सुधार लाने तैयार नहीं होता जिससे उसकी सत्ता पर पकड़ ढीली हो या अन्य वर्गों की जिससे सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ सके, तब उसका टकराव नई राजनीतिक शक्तियों से बेहद हिंसक होता है। आवाम की महत्वाकांक्षाओं को नजरंदाज करने वाला प्रशासन अपनी वैधता खोने लगता है। क्रांतिकारी शक्तियां इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं, वह शासक वर्ग को तोड़ने और उसके प्रभाव को कम करने का काम करती हैं। वह जनता में पनपते क्रांतिकारी आक्रोश को एक ठोस रूप देती हैं। ऐसी परिवर्तनशील परिस्थितियों में अकसर जब सत्ता के लिए दौड़ होती है तो गैर-कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठन कई कारणों से पिछड़ जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है पश्चिमी देशों का रवैया और उनकी नीतियों का प्रभाव। पुरानी हुकूमत के पक्षधारियों का सहयोग करके, अमरीका जैसा महान देश लोकतांत्रिक संगठनों को कमजोर बनाता है, शीतयुद्ध में निष्पक्ष रहने वाले संगठनों को कम्युनिस्ट की मदद लेने पर मजबूर बनाता है और इस प्रकार कम्युनिस्टों को नए हीरो एवं शहीद प्रदान करता है।

(इस लेख को एडिट करने में शहादत खान ने मदद की है)

भाग 2 पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - https://anuvadsamvad.com/2022/07/08/kraantikariyon-ke-jeetne-ke-kuch-sanket-part-2