anshul.rai18_dev@apu.edu.in

"अपने लिये जिये तो क्या जिये . . ." इंसान चाहे कहीं भी हों और किसी भी परिस्थिति में हों, वे किसी और के लिए और किसी और के माध्यम से जितने अच्छे से जी सकते हैं, उतने अच्छे से कभी खुद के लिए नहीं जी सकते। आज हम जिनको मानसिक रोग कहते हैं, उन में से अधिकतर इसी बात को न समझ पाने के संकेत हैं। हम क्योंकि ऐसा समझते हैं कि हमें किसी और के लिए नही सिर्फ अपने लिए जीना है, इसलिए हम अपने आप के लिए भी नहीं जी पाते। किसी ने सही ही कहा है, खुद का रास्ता दूसरे से होकर आता है। कुछ इसी तरह की बात इस कहानी में भी बताई गई है। जब हम किसी दुख से निपट नहीं पाते, तो हमें दिमाग को सुन्न करने वाली दवाइयों की नहीं, जीने के कारण की जरूरत होती है, क्योंकि जैसा कि किसी दार्शनिक ने कहा है, अगर इंसान के पास जीने की वजह है, तो वह किन्हीं भी परिस्थितियों को झेल सकता है। और किसी और के लिए जीने से अच्छी जीने की वजह क्या हो सकती है।

आरिफ़ अयाज़ परे

हम सब पैसे का रोज इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि हम में से अधिकतर लोगों की अधिकांश ज़िंदगी पैसे के बारे में सोचते-सोचते कट जाती है। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा होने के बावजूद हम पैसे का मतलब सही से समझते भी नही है। इसी कारण इस लेख में डेविड ग्रेबर पैसे के मतलब के ऊपर विचार करते हैं।

डेविड ग्रेबर

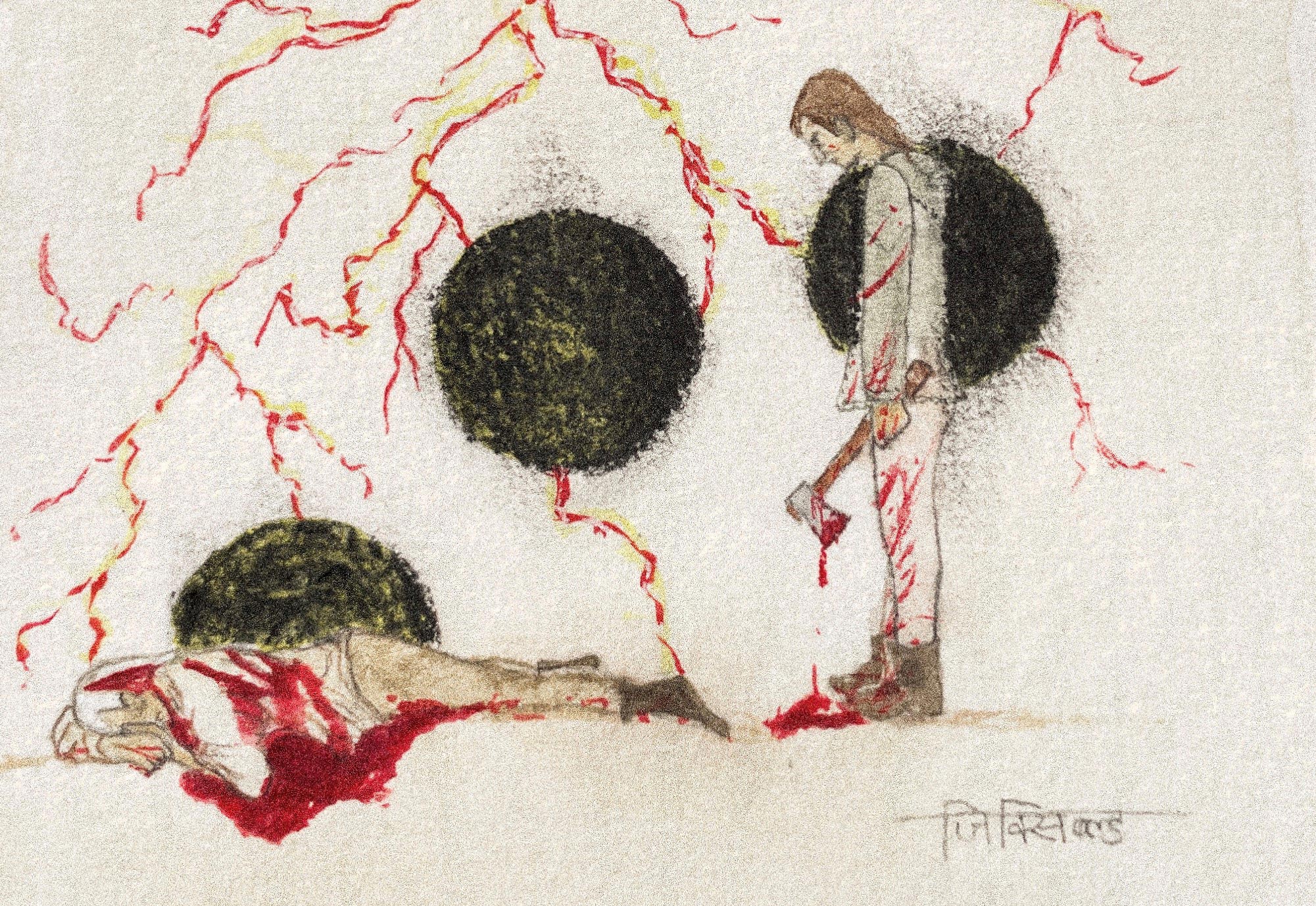

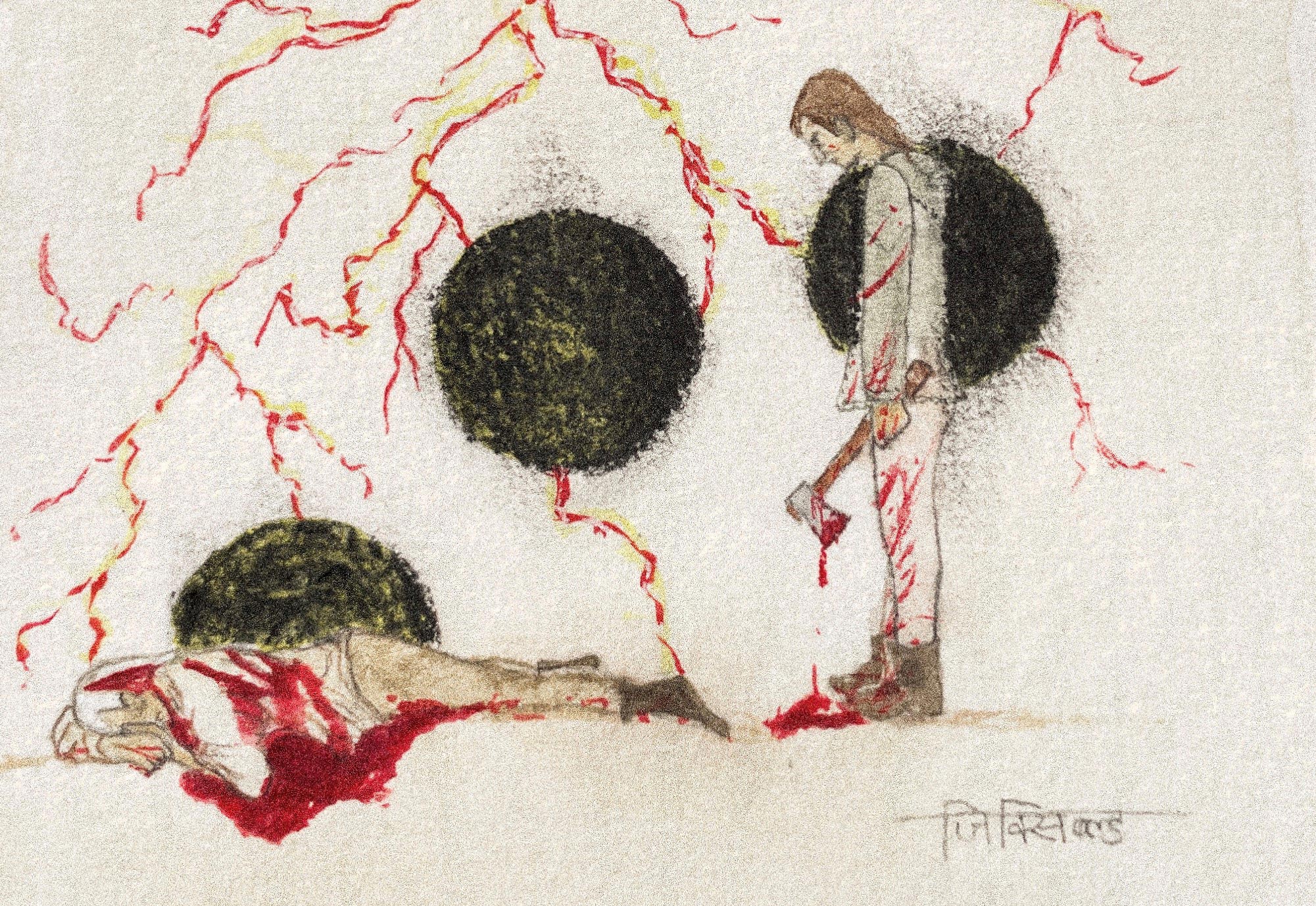

'हिंसा की नहीं जाती, करवाई जाती है।' यह वह वाक्य है, जिससे कोई भी आम हिंदुस्तानी कश्मीर की मौजूदा स्थिति को समझ सकता है, जिसे मीडिया और कथित सरकारी टट्टु-लेखकों ने अपने रिसर्च पेपरों में 'चरमपंथियों' के खिलाफ हिंदुस्तानी सेना का युद्ध घोषित कर रखा है। एक आम कश्मीरी क्यों इतना 'हिंसक' हो जाता है? और क्या वह वाकई 'हिंसक' है या उसे हिंसक बनने के लिए मजबूर किया गया है? क्या वजह है कि इतने लंबे समय से लाखों हिंदुस्तानी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कश्मीर में हिंसा रुकने के बजाय बढ़ती ही जा रही है? आख़िर वे कौन से तथ्य हैं कि एक आम कश्मीरी का गुस्सा इतने चरम पर पहुंचा हुआ है कि जो लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके पास उन्हें मारने के अलावा और कोई ऑपशन नहीं बचता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन्हें प्रस्तुत कहानी के जरिये समझा जा सकता है। कि कैसे हिंदुस्तानी सेना की मौजूदगी ने एक आम कश्मीरी मियां-बीवी की निजी ज़िंदगी को भी इस कद्र प्रभावित किया कि रुक़सान जैसी लड़की ऐसा क़दम उठाने पर मजबूर हो जाती है, जिसे वह शायद ही आम स्थिति में अंजाम देने का सोचती।

आरिफ़ अयाज़ परे

यह भाषण रॉय सेसाना ने राइट लाइवलीहुड अवॉर्ड से पुरस्कृत होने पर दिया था। भाषण अफ्रीका की रूह से निकला है, लेकिन यह हिंदुस्तान की रूह से निकला भी हो सकता है। जैसे बोत्सवाना की सरकार विकास के नाम पर वहां के आदिवासियों से ज़मीनें छीन रही है और उनका कत्लेआम कर रही है, वैसा ही हिंदुस्तान की सरकार भी विकास के नाम पर उपमहाद्वीप में रहने वाले आदिवासियों के साथ कर रही है। अगर बोत्सवाना में उनको हीरों के लिए अपनी ज़मीनों से अलग किया जा रहा है तो यहां पर कोयले, अल्युमीनियम, लोहे इत्यादि के लिए आदिवासियों को उनकी ज़मीनों और जंगल से वंचित किया जा रहा है। हम में से बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि आदिवासी जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए सरकार, आर्मी और पुलिस से क्यों लड़ रहे हैं? हम मानते हैं कि वे उग्रवादी हैं या आदिकालीन बेवकूफ हैं, जो आधुनिक दुनिया की जरूरतें नहीं समझते। हम को लगता है कि हम उनको अगर सही चीजें पढ़ा-सिखा देंगे तो वे हमारा नजरिया समझ जाएंगे और अपनी सारी ज़मीनें बिना लड़े ही हमें दे देंगे। सच तो यह है कि हम उनका नजरिया समझने में नाकामयाब रहे हैं। उनकी ज़मीनें ही उनकी ज़िंदगी हैं। वे आदिकालीन भी नहीं है, बस हमसे अलग तरीके से आधुनिक हैं। हो सकता है उनके बारे में पढ़-सीख कर हम उनके जीने के तरीके का आदर करना सीख जाएं और उनके बारे में जो गलत-सलत धारणाएं हमने बना रखी हैं, उन्हें भूल जाएं। हो सकता है हम भी उनकी ज़मीनें बचाने के लिए हिन्दुस्तानी सरकार से भिड़ जाएं।

रॉय सेसाना

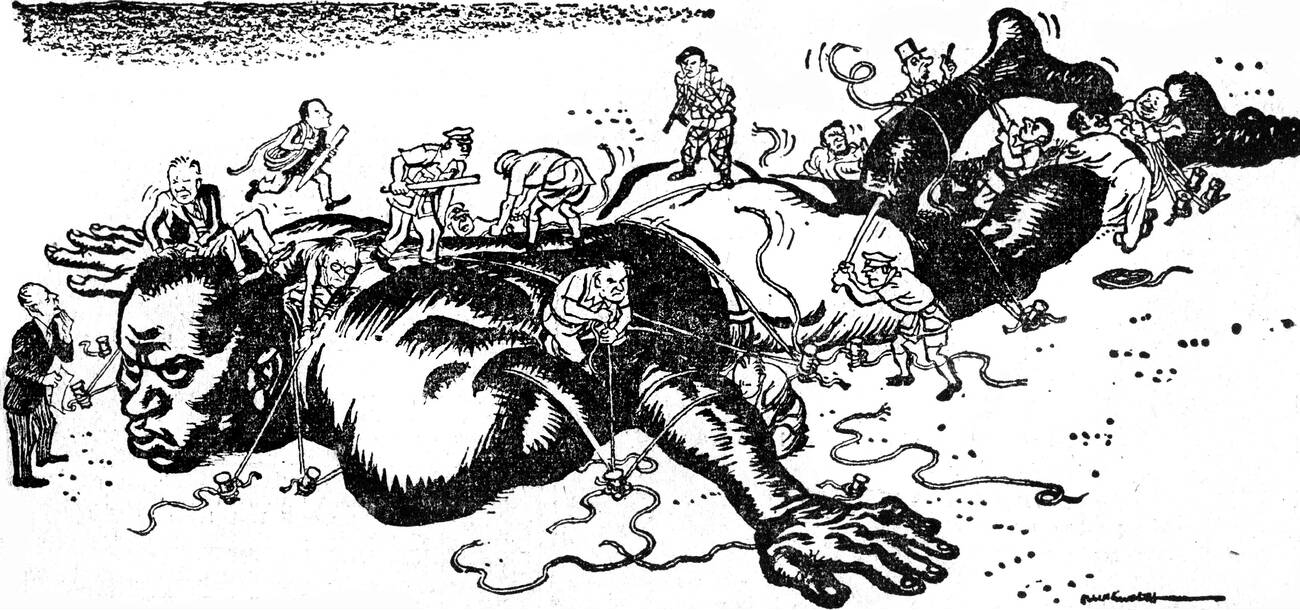

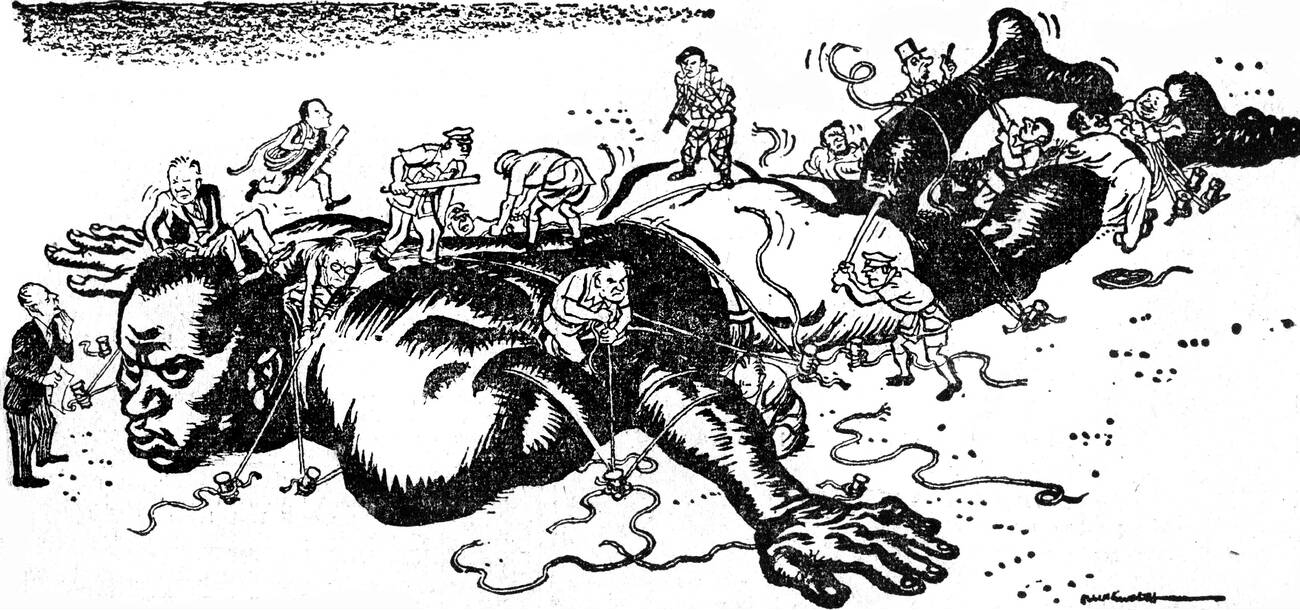

उपनिवेशवादी शासन से स्थानीय समुदायों पर कैसा और किस तरह का प्रभाव पड़ता है, यह कहानी उसकी एक बानगी भर है। एक व्यक्ति जिसे अपने परिवार का भरण-पोषण करना होता है, वह विदेशी शासन से मिलने वाले भौतिक लाभों के लिए उपनिवेशवादियों की दासता स्वीकार कर लेता है। लेकिन जिस परिवार के लिए सब कुछ अच्छा पाने की कोशिश में वह खुद का बलिदान दे रहा होता हो, वह उसी परिवार के लोगों का सम्मान खो देता है। उसकी पत्नी उससे घृणा करने लगती है। बेटा उस पिता का सम्मान नहीं कर सकता जो विदेशियों के सामने खुद का ही सम्मान नही करता। जब पिता के पास दुनिया में इतना कम अधिकार होता है कि वह अपने घर पर भी अधिकार बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। एक लड़का जो इस वातावरण में पला-बढ़ा है, वह पूरी तरह से खो जाता है, क्योंकि वह न तो उपनिवेशवादी का सम्मान कर सकता है और न ही अपने पिता का।

नूरुद्दीन फराह

क्रांतिकारी युद्ध के बारे में आम लोगों को ही नहीं बल्कि राजनेताओं को भी कई गलतफहमियां होती हैं, उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करते हुए एकबाल अहमद ने यह लेख लिखा था। अपने इस लेख में वह समझाते हैं कि आखिर क्रांतिकारी युद्ध होता क्या है, वह किन कारणों से लड़ा जाता है और उसकी जीत कैसे होती है। क्रांतिकारी युद्ध का मकसद जनता का औपनिवेशिक सरकार से नैतिक अलगाव कराना होता है। जब यह नैतिक अलगाव इस हद तक हो जाए कि औपनिवेशिक सरकार जनता से डरने लगे और उसका भारी सैन्य बल के बिना एक दिन भी टिकना नामुमकिन हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की सम्पूर्ण जीत हो गई। इस तरह के युद्ध में क्रांतिकारियों को युद्ध के मैदान नहीं, जनता के दिल जीतने होते हैं। अहमद अमरीकी सरकार और वहां के लोगों को बताते हैं कि कैसे वियतनाम में अमरीका हार चुका है और यह उन्हीं कारणों से हुआ, जिन कारणों से अल्जीरिया में फ़्रांस हारा था। वहां की जनता किसी भी हाल में अमरीका या अमरीकी समर्थक किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा ही आज कश्मीर के बारे में कहा जा सकता है। कश्मीर के क्रांतिकारी आम कश्मीरियों के दिल जीत चुके हैं। कश्मीर की जनता किसी भी हाल में हिंदुस्तान की औपनिवेशिक सरकार को या हिंदुस्तान से समर्थन पाने वाले किसी भी कश्मीरी को स्वीकार नहीं करती। कश्मीरी अब हिंदुस्तान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। अब या तो हिंदुस्तान को कश्मीर की जनता का पूरी तरह सफाया करना पड़ेगा (यानी जेनसाइड) या फिर कश्मीरी हिंदुस्तान को अपनी ज़मीन से उखाड़ फेकेंगे। यही हाल ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी है, जहां की जनता का हिंदुस्तान से पूरी तरह नैतिक अलगाव हो चुका है। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं ओड़िशा के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का भी यही हाल है। अब बात उक्त क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के मत को समझने की है। अगर भारत सरकार कश्मीरियों, बेसिन क्षेत्र के लोगों या फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मत को स्वीकार नहीं करती तो उसे भी वियतनाम और अफगानिस्तान में हारे अमरीका की तरह हार का स्वाद चखना होगा।

एकबाल अहमद

कभी-कभी हम सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारे सभी सपनों को पूरा कर देगा। एक अमूर्त वस्तु के लिए, जिसकी वास्तविकता के बारे में हमें कभी पूरा यकीन नहीं हो पाता, उसके लिए हम अपना और दूसरों का इस तरह त्याग कर देते हैं कि हमारे पास बचाए रहने के लिए भी कुछ नहीं बचा रहता। यही इस कहानी का आधार है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी का, जो एक ऐसी वस्तु की तलाश में है जो उसे मिलने के बाद भी मिल नहीं पाती।

जॉर्ज लुइस बोर्गेस

जेम्स बाल्डविन के लेखों की विशेषता यह है कि उनकी प्रासंगिकता समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। इस लेख में उन्होंने अमरीका में भाषा को लेकर हो रहे विवाद के पीछे छुपी राजनीति को उजागर किया है। गोरों और कालों के बीच विवाद केवल भाषा का नहीं है। यह विवाद स्वाभिमान का भी है। स्वतंत्रता और कालों के हक का भी है, जो नस्लवादी गोरे उन्हें देना नहीं चाहते। इसी तरह हिंदुस्तान में भी चल रहे शुद्ध और अशुद्ध भाषा के विवाद का असली कारण केवल ब्राह्मणवाद है, जो कहता है कि सिर्फ ब्राह्मण का उच्चारण और ब्राह्मण की भाषा ही शुद्ध है। वहीं दलित की भाषा बेकार, क्रूर और भाषा कहलाने लायक भी नहीं है। भाषा के इस शुद्धिकरण के जरिए ब्राह्मण दलित से उसकी पहचान छीनने की कोशिश करता है, उसका स्वाभिमान तोड़ने की कोशिश करता है और उसे अपने पैरों तले कुचलने की भी कोशिश करता है। दूसरी ओर, दलित अपनी भाषा के जरिए अपने लिए ब्राह्मणवाद से मुक्त एक आज़ाद ज़िंदगी गढ़ने की कोशिश करता है।

जेम्स बाल्डविन

चीन के महान लेखक लू शुन की कहानी ‘दवाई’ उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में लू शुन ऐसी चीज़ों की ओर संकेत करते हैं जो हमें पता तो रहती हैं, पर हम उन्हें अकसर आम-ज़िंदगी की भगदड़ में भूल जाते हैं। कैसे अमीर लोग अंधविश्वास की आड़ में ग़रीबों को एक-दूसरे से लड़ाकर खुद राज करते हैं। एक क्रांतिकारी ग़रीब योद्धा का ख़ून एक अशिक्षित ग़रीब परिवार के टीबी से पीड़ित बच्चे को पिलाया जाता है। आखिर जो क्रांतिकारी योद्धा ग़रीबों के हक के लिए लड़ रहा है, उसी का खून उन ग़रीबों को पिलाया जाए तो उन दोनों में अमीरों के खिलाफ संघर्ष करने का सामंजस्य बने भी तो कैसे? पढ़िए इस कहानी में।

लू शुन

अमरीकी काले युवाओं को संबोधित यह ख़त जेम्स बाल्डविन ने पचास साल पहले लिखा था। इस ख़त की प्रासंगिकता अमरीका में आज भी वैसी ही है जैसी कि इसके लिखते समय थी, साथ ही यह ख़त हिंदुस्तान के जातिवादी समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। हिंदुस्तान में भी सैंकड़ों युवाओं को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि वे अपनी जाति, पहचान और सामाजिक दर्जे से अलग हटकर कुछ नया करना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि समाज ने जो पहचान उन पर थोप दी है, वे उससे कहीं बेहतर है। लेकिन हमारा समाज इस आवाज़ को बस्तियों में ही दबाकर ख़त्म कर देना चाहता है। बिना किसी अपराधबोध के, पूरी निर्दोषता के साथ। ऐसे अपराधी खुद के ऊंची जाति में होने का फायदा उठाते हैं और विभिन्न तरीकों से जातिवाद को बरकरार रखने के लिए सक्रिय रहते हैं। लेकिन अगर आप इनसे कभी जाति की बात करते हैं तो कहते हैं कि ‘बड़े कड़वे’ हो रहे हो। निचली जातियों के प्रतिरोध से ऊंची जाति के लोगों को डर लगता है। उनको डर लगता है कि वे अपनी पहचान खो देंगे। ऊंची जाति का होना उनकी पहचान है, और ज़ाहिर है कि जातिवाद का विनाश होने पर उनकी यह पहचान भी नहीं रहेगी। इसके विपरीत एक जो सवाल पैदा होता है वह यह है कि क्या हर पहचान पवित्र है? क्या हमें ऐसी पहचानों को नहीं ठुकराना चाहिए जो दूसरों के शोषण का आधार बनती हों? यह लेख सिर्फ़ अमरीका के काले युवाओं के लिए ही नहीं, यह हिंदुस्तान के दलित, मुसलमान, आदिवासी और अन्य सभी पिछड़ी जाति के युवाओं के लिए भी है। यह लेख दुनिया के उन सभी युवाओं के लिए है जो अपने-अपने देश और समाज में नस्लवाद और जातिवाद जैसी घिनौनी व्यवस्थाओं और धारणाओं से पीड़ित हैं। ऐसे युवाओं के लिए बाल्डविन के यह शब्द तब तक याद रखने लायक रहेंगे जब तक नस्लवाद और जातिवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता: ‘जो भी वे मानते हैं, करते हैं और उसे तुम्हें भोगने पर मजबूर करते हैं, वह तुम्हारी हीनता को बयान नहीं करता, बल्कि उनकी अमानवीयता और डर को उजागर करता है।’

जेम्स बाल्डविन

जब भी कश्मीरी आज़ादी मांगते हैं, तो हिन्दुस्तानी पूछते हैं ‘पंडितों का क्या’? ये सवाल आपके ज़ेहन में उठा हो या ना उठा हो, आप तक पहुँच तो ज़रूर चुका होगा| विडंबना की बात यह है कि इस सवाल को हर जगह दोहराया जाता है लेकिन इसका जवाब कोई ना तो देता है और ना ही देने की कोशिश करता है| क्या आपने कभी सोचा है कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? इस लेख में एक कश्मीरी ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है|

आरिफ़ अयाज़ परे

औरतों पर ज़ोर डाला जाता है कि वे अपने सपनों और अपनी कल्पना-शक्ति को मार कर अपने आप को आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, आदर्श बहु, आदर्श माँ वगैरह साबित करें| इस नैतिक दबाव का उनके ऊपर जो असर होता है, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है| इस कहानी में उस दबाव से पनपी एक मानसिक दशा का उल्लेख है|

एंजेलिका गोरोडिशर

"अपने लिये जिये तो क्या जिये . . ." इंसान चाहे कहीं भी हों और किसी भी परिस्थिति में हों, वे किसी और के लिए और किसी और के माध्यम से जितने अच्छे से जी सकते हैं, उतने अच्छे से कभी खुद के लिए नहीं जी सकते। आज हम जिनको मानसिक रोग कहते हैं, उन में से अधिकतर इसी बात को न समझ पाने के संकेत हैं। हम क्योंकि ऐसा समझते हैं कि हमें किसी और के लिए नही सिर्फ अपने लिए जीना है, इसलिए हम अपने आप के लिए भी नहीं जी पाते। किसी ने सही ही कहा है, खुद का रास्ता दूसरे से होकर आता है। कुछ इसी तरह की बात इस कहानी में भी बताई गई है। जब हम किसी दुख से निपट नहीं पाते, तो हमें दिमाग को सुन्न करने वाली दवाइयों की नहीं, जीने के कारण की जरूरत होती है, क्योंकि जैसा कि किसी दार्शनिक ने कहा है, अगर इंसान के पास जीने की वजह है, तो वह किन्हीं भी परिस्थितियों को झेल सकता है। और किसी और के लिए जीने से अच्छी जीने की वजह क्या हो सकती है।

आरिफ़ अयाज़ परे

'हिंसा की नहीं जाती, करवाई जाती है।' यह वह वाक्य है, जिससे कोई भी आम हिंदुस्तानी कश्मीर की मौजूदा स्थिति को समझ सकता है, जिसे मीडिया और कथित सरकारी टट्टु-लेखकों ने अपने रिसर्च पेपरों में 'चरमपंथियों' के खिलाफ हिंदुस्तानी सेना का युद्ध घोषित कर रखा है। एक आम कश्मीरी क्यों इतना 'हिंसक' हो जाता है? और क्या वह वाकई 'हिंसक' है या उसे हिंसक बनने के लिए मजबूर किया गया है? क्या वजह है कि इतने लंबे समय से लाखों हिंदुस्तानी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कश्मीर में हिंसा रुकने के बजाय बढ़ती ही जा रही है? आख़िर वे कौन से तथ्य हैं कि एक आम कश्मीरी का गुस्सा इतने चरम पर पहुंचा हुआ है कि जो लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके पास उन्हें मारने के अलावा और कोई ऑपशन नहीं बचता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन्हें प्रस्तुत कहानी के जरिये समझा जा सकता है। कि कैसे हिंदुस्तानी सेना की मौजूदगी ने एक आम कश्मीरी मियां-बीवी की निजी ज़िंदगी को भी इस कद्र प्रभावित किया कि रुक़सान जैसी लड़की ऐसा क़दम उठाने पर मजबूर हो जाती है, जिसे वह शायद ही आम स्थिति में अंजाम देने का सोचती।

आरिफ़ अयाज़ परे

उपनिवेशवादी शासन से स्थानीय समुदायों पर कैसा और किस तरह का प्रभाव पड़ता है, यह कहानी उसकी एक बानगी भर है। एक व्यक्ति जिसे अपने परिवार का भरण-पोषण करना होता है, वह विदेशी शासन से मिलने वाले भौतिक लाभों के लिए उपनिवेशवादियों की दासता स्वीकार कर लेता है। लेकिन जिस परिवार के लिए सब कुछ अच्छा पाने की कोशिश में वह खुद का बलिदान दे रहा होता हो, वह उसी परिवार के लोगों का सम्मान खो देता है। उसकी पत्नी उससे घृणा करने लगती है। बेटा उस पिता का सम्मान नहीं कर सकता जो विदेशियों के सामने खुद का ही सम्मान नही करता। जब पिता के पास दुनिया में इतना कम अधिकार होता है कि वह अपने घर पर भी अधिकार बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। एक लड़का जो इस वातावरण में पला-बढ़ा है, वह पूरी तरह से खो जाता है, क्योंकि वह न तो उपनिवेशवादी का सम्मान कर सकता है और न ही अपने पिता का।

नूरुद्दीन फराह

कभी-कभी हम सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारे सभी सपनों को पूरा कर देगा। एक अमूर्त वस्तु के लिए, जिसकी वास्तविकता के बारे में हमें कभी पूरा यकीन नहीं हो पाता, उसके लिए हम अपना और दूसरों का इस तरह त्याग कर देते हैं कि हमारे पास बचाए रहने के लिए भी कुछ नहीं बचा रहता। यही इस कहानी का आधार है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी का, जो एक ऐसी वस्तु की तलाश में है जो उसे मिलने के बाद भी मिल नहीं पाती।

जॉर्ज लुइस बोर्गेस

चीन के महान लेखक लू शुन की कहानी ‘दवाई’ उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में लू शुन ऐसी चीज़ों की ओर संकेत करते हैं जो हमें पता तो रहती हैं, पर हम उन्हें अकसर आम-ज़िंदगी की भगदड़ में भूल जाते हैं। कैसे अमीर लोग अंधविश्वास की आड़ में ग़रीबों को एक-दूसरे से लड़ाकर खुद राज करते हैं। एक क्रांतिकारी ग़रीब योद्धा का ख़ून एक अशिक्षित ग़रीब परिवार के टीबी से पीड़ित बच्चे को पिलाया जाता है। आखिर जो क्रांतिकारी योद्धा ग़रीबों के हक के लिए लड़ रहा है, उसी का खून उन ग़रीबों को पिलाया जाए तो उन दोनों में अमीरों के खिलाफ संघर्ष करने का सामंजस्य बने भी तो कैसे? पढ़िए इस कहानी में।

लू शुन

औरतों पर ज़ोर डाला जाता है कि वे अपने सपनों और अपनी कल्पना-शक्ति को मार कर अपने आप को आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, आदर्श बहु, आदर्श माँ वगैरह साबित करें| इस नैतिक दबाव का उनके ऊपर जो असर होता है, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है| इस कहानी में उस दबाव से पनपी एक मानसिक दशा का उल्लेख है|

एंजेलिका गोरोडिशर

हम सब पैसे का रोज इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि हम में से अधिकतर लोगों की अधिकांश ज़िंदगी पैसे के बारे में सोचते-सोचते कट जाती है। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा होने के बावजूद हम पैसे का मतलब सही से समझते भी नही है। इसी कारण इस लेख में डेविड ग्रेबर पैसे के मतलब के ऊपर विचार करते हैं।

डेविड ग्रेबर

यह भाषण रॉय सेसाना ने राइट लाइवलीहुड अवॉर्ड से पुरस्कृत होने पर दिया था। भाषण अफ्रीका की रूह से निकला है, लेकिन यह हिंदुस्तान की रूह से निकला भी हो सकता है। जैसे बोत्सवाना की सरकार विकास के नाम पर वहां के आदिवासियों से ज़मीनें छीन रही है और उनका कत्लेआम कर रही है, वैसा ही हिंदुस्तान की सरकार भी विकास के नाम पर उपमहाद्वीप में रहने वाले आदिवासियों के साथ कर रही है। अगर बोत्सवाना में उनको हीरों के लिए अपनी ज़मीनों से अलग किया जा रहा है तो यहां पर कोयले, अल्युमीनियम, लोहे इत्यादि के लिए आदिवासियों को उनकी ज़मीनों और जंगल से वंचित किया जा रहा है। हम में से बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि आदिवासी जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए सरकार, आर्मी और पुलिस से क्यों लड़ रहे हैं? हम मानते हैं कि वे उग्रवादी हैं या आदिकालीन बेवकूफ हैं, जो आधुनिक दुनिया की जरूरतें नहीं समझते। हम को लगता है कि हम उनको अगर सही चीजें पढ़ा-सिखा देंगे तो वे हमारा नजरिया समझ जाएंगे और अपनी सारी ज़मीनें बिना लड़े ही हमें दे देंगे। सच तो यह है कि हम उनका नजरिया समझने में नाकामयाब रहे हैं। उनकी ज़मीनें ही उनकी ज़िंदगी हैं। वे आदिकालीन भी नहीं है, बस हमसे अलग तरीके से आधुनिक हैं। हो सकता है उनके बारे में पढ़-सीख कर हम उनके जीने के तरीके का आदर करना सीख जाएं और उनके बारे में जो गलत-सलत धारणाएं हमने बना रखी हैं, उन्हें भूल जाएं। हो सकता है हम भी उनकी ज़मीनें बचाने के लिए हिन्दुस्तानी सरकार से भिड़ जाएं।

रॉय सेसाना

क्रांतिकारी युद्ध के बारे में आम लोगों को ही नहीं बल्कि राजनेताओं को भी कई गलतफहमियां होती हैं, उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करते हुए एकबाल अहमद ने यह लेख लिखा था। अपने इस लेख में वह समझाते हैं कि आखिर क्रांतिकारी युद्ध होता क्या है, वह किन कारणों से लड़ा जाता है और उसकी जीत कैसे होती है। क्रांतिकारी युद्ध का मकसद जनता का औपनिवेशिक सरकार से नैतिक अलगाव कराना होता है। जब यह नैतिक अलगाव इस हद तक हो जाए कि औपनिवेशिक सरकार जनता से डरने लगे और उसका भारी सैन्य बल के बिना एक दिन भी टिकना नामुमकिन हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की सम्पूर्ण जीत हो गई। इस तरह के युद्ध में क्रांतिकारियों को युद्ध के मैदान नहीं, जनता के दिल जीतने होते हैं। अहमद अमरीकी सरकार और वहां के लोगों को बताते हैं कि कैसे वियतनाम में अमरीका हार चुका है और यह उन्हीं कारणों से हुआ, जिन कारणों से अल्जीरिया में फ़्रांस हारा था। वहां की जनता किसी भी हाल में अमरीका या अमरीकी समर्थक किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा ही आज कश्मीर के बारे में कहा जा सकता है। कश्मीर के क्रांतिकारी आम कश्मीरियों के दिल जीत चुके हैं। कश्मीर की जनता किसी भी हाल में हिंदुस्तान की औपनिवेशिक सरकार को या हिंदुस्तान से समर्थन पाने वाले किसी भी कश्मीरी को स्वीकार नहीं करती। कश्मीरी अब हिंदुस्तान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। अब या तो हिंदुस्तान को कश्मीर की जनता का पूरी तरह सफाया करना पड़ेगा (यानी जेनसाइड) या फिर कश्मीरी हिंदुस्तान को अपनी ज़मीन से उखाड़ फेकेंगे। यही हाल ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी है, जहां की जनता का हिंदुस्तान से पूरी तरह नैतिक अलगाव हो चुका है। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं ओड़िशा के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का भी यही हाल है। अब बात उक्त क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के मत को समझने की है। अगर भारत सरकार कश्मीरियों, बेसिन क्षेत्र के लोगों या फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मत को स्वीकार नहीं करती तो उसे भी वियतनाम और अफगानिस्तान में हारे अमरीका की तरह हार का स्वाद चखना होगा।

एकबाल अहमद

जेम्स बाल्डविन के लेखों की विशेषता यह है कि उनकी प्रासंगिकता समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। इस लेख में उन्होंने अमरीका में भाषा को लेकर हो रहे विवाद के पीछे छुपी राजनीति को उजागर किया है। गोरों और कालों के बीच विवाद केवल भाषा का नहीं है। यह विवाद स्वाभिमान का भी है। स्वतंत्रता और कालों के हक का भी है, जो नस्लवादी गोरे उन्हें देना नहीं चाहते। इसी तरह हिंदुस्तान में भी चल रहे शुद्ध और अशुद्ध भाषा के विवाद का असली कारण केवल ब्राह्मणवाद है, जो कहता है कि सिर्फ ब्राह्मण का उच्चारण और ब्राह्मण की भाषा ही शुद्ध है। वहीं दलित की भाषा बेकार, क्रूर और भाषा कहलाने लायक भी नहीं है। भाषा के इस शुद्धिकरण के जरिए ब्राह्मण दलित से उसकी पहचान छीनने की कोशिश करता है, उसका स्वाभिमान तोड़ने की कोशिश करता है और उसे अपने पैरों तले कुचलने की भी कोशिश करता है। दूसरी ओर, दलित अपनी भाषा के जरिए अपने लिए ब्राह्मणवाद से मुक्त एक आज़ाद ज़िंदगी गढ़ने की कोशिश करता है।

जेम्स बाल्डविन

अमरीकी काले युवाओं को संबोधित यह ख़त जेम्स बाल्डविन ने पचास साल पहले लिखा था। इस ख़त की प्रासंगिकता अमरीका में आज भी वैसी ही है जैसी कि इसके लिखते समय थी, साथ ही यह ख़त हिंदुस्तान के जातिवादी समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। हिंदुस्तान में भी सैंकड़ों युवाओं को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि वे अपनी जाति, पहचान और सामाजिक दर्जे से अलग हटकर कुछ नया करना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि समाज ने जो पहचान उन पर थोप दी है, वे उससे कहीं बेहतर है। लेकिन हमारा समाज इस आवाज़ को बस्तियों में ही दबाकर ख़त्म कर देना चाहता है। बिना किसी अपराधबोध के, पूरी निर्दोषता के साथ। ऐसे अपराधी खुद के ऊंची जाति में होने का फायदा उठाते हैं और विभिन्न तरीकों से जातिवाद को बरकरार रखने के लिए सक्रिय रहते हैं। लेकिन अगर आप इनसे कभी जाति की बात करते हैं तो कहते हैं कि ‘बड़े कड़वे’ हो रहे हो। निचली जातियों के प्रतिरोध से ऊंची जाति के लोगों को डर लगता है। उनको डर लगता है कि वे अपनी पहचान खो देंगे। ऊंची जाति का होना उनकी पहचान है, और ज़ाहिर है कि जातिवाद का विनाश होने पर उनकी यह पहचान भी नहीं रहेगी। इसके विपरीत एक जो सवाल पैदा होता है वह यह है कि क्या हर पहचान पवित्र है? क्या हमें ऐसी पहचानों को नहीं ठुकराना चाहिए जो दूसरों के शोषण का आधार बनती हों? यह लेख सिर्फ़ अमरीका के काले युवाओं के लिए ही नहीं, यह हिंदुस्तान के दलित, मुसलमान, आदिवासी और अन्य सभी पिछड़ी जाति के युवाओं के लिए भी है। यह लेख दुनिया के उन सभी युवाओं के लिए है जो अपने-अपने देश और समाज में नस्लवाद और जातिवाद जैसी घिनौनी व्यवस्थाओं और धारणाओं से पीड़ित हैं। ऐसे युवाओं के लिए बाल्डविन के यह शब्द तब तक याद रखने लायक रहेंगे जब तक नस्लवाद और जातिवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता: ‘जो भी वे मानते हैं, करते हैं और उसे तुम्हें भोगने पर मजबूर करते हैं, वह तुम्हारी हीनता को बयान नहीं करता, बल्कि उनकी अमानवीयता और डर को उजागर करता है।’

जेम्स बाल्डविन

जब भी कश्मीरी आज़ादी मांगते हैं, तो हिन्दुस्तानी पूछते हैं ‘पंडितों का क्या’? ये सवाल आपके ज़ेहन में उठा हो या ना उठा हो, आप तक पहुँच तो ज़रूर चुका होगा| विडंबना की बात यह है कि इस सवाल को हर जगह दोहराया जाता है लेकिन इसका जवाब कोई ना तो देता है और ना ही देने की कोशिश करता है| क्या आपने कभी सोचा है कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? इस लेख में एक कश्मीरी ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है|

आरिफ़ अयाज़ परेNo contents available.

No contents available.